グローバル市場への販路拡大を目指す中小企業やEC事業者にとって、「越境EC」は近年ますます注目されているビジネスモデルです。日本国内の市場が縮小する中で、海外の需要を取り込むことは大きな成長機会となり得ます。しかし、越境ECには多くの利点がある一方で、言語や法律、物流といった課題も伴います。

本記事では、「越境ECとは何か?」という基本から、市場規模の動向、導入によるメリット・デメリット、さらに運用にあたっての注意点までをわかりやすく解説します。これから越境ECに取り組む方、検討中の方にとって実践的な判断材料となる情報を網羅しています。

ロジモプロ

アカデミー

越境ECとは?市場規模からメリット・デメリット、注意点まで徹底解説!

- #物流知識

- #EC運営

2025.06.18

目次

越境ECとは?

越境ECとは、インターネットを通じて海外の顧客と国際的な電子商取引を行うことです。

たとえば、日本企業が自社ECサイトやモールを通じて、海外の消費者に製品を販売するケースが該当します。

本来は取引内容を限定せず、国境を越えた電子商取引全般を指す言葉ですが、現在は主に海外の顧客専用にECサイトを構築し、商品を販売することを意味しています。

越境ECは「グローバルEC」と混合されることがありますが、グローバルECは世界中の市場を視野に入れた包括的な戦略を指し、複数の国や地域に対応したECプラットフォームを構築することを意味します。

対して越境ECはより具体的に、海外の特定市場をターゲットにして、国内拠点から直接販売を行う方式を指します。

グローバルECが広範囲の市場に対応する総合的な戦略である一方、越境ECはより焦点を絞った実践的なアプローチと言えます。

近年はECプラットフォームの国際対応が進んでおり、AmazonやShopify、Shopee、Lazadaなどを活用することで、中小規模の事業者でも比較的容易に参入できるようになっています。

また、物流や決済のインフラも整いつつあり、以前よりも低リスクかつ短期間での事業展開が可能となっています。

越境ECの市場規模

まずは越境ECの市場規模や今後の展望について見ていきましょう。

市場規模

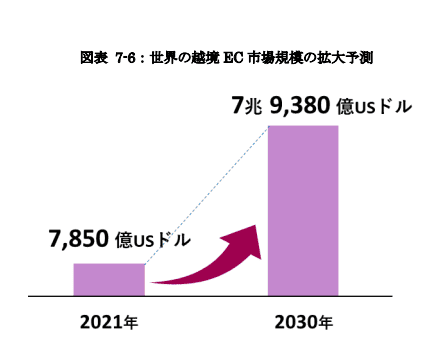

経済産業省が令和6年に発表した調査結果によると、2021年時点の世界の越境EC市場規模は7,850億USドルと推計されており、2030年には7兆9,380億USドルまで拡大すると予測されています。

この間の年間平均成長率は約26.2%と推計され、越境ECの市場規模は拡大を続けていくと考えられます。

越境ECの大幅な拡大が予測される背景としては、消費者目線では越境ECの認知度上昇、自国にはない商品・限定品への取得欲求や、自国よりも安価に入手できる商品の存在、商品やメーカーに対する信頼性が挙げられます。

事業者目線では、消費者ターゲットを世界に拡大しようとする事業者の積極姿勢、物流レベルの向上などが挙げられます。

※出典:経済産業省 令和5年度電子商取引に関する市場調査報告書_P.99(https://www.meti.go.jp/press/2024/09/20240925001/20240925001-1.pdf)

EC主要国におけるEC市場シェア

下の図を見ると、中国の市場規模の大きさが際立っており、全世界のEC市場の50%以上を占めています。第2位はアメリカの19.5%、日本はイギリスに次ぐ第4位で3.4%となっています。

上位2ヶ国だけでEC市場シェア70%以上を占めていることからも、越境ECを展開するうえでは中国とアメリカ、とりわけ中国の存在は無視することができないでしょう。

※出典:経済産業省 令和5年度電子商取引に関する市場調査報告書_P.98(https://www.meti.go.jp/press/2024/09/20240925001/20240925001-1.pdf)

日本・アメリカ・中国における越境EC市場規模

日本・アメリカ・中国の3ヶ国間の越境EC市場規模について見ていきます。

日本:推計4,208億円「対前年6.4%」

アメリカ:推計2兆5,300億円「対前年14.4%」

中国:推計5兆3,911億円「対前年7.4%」

その中でもアメリカ・中国と日本が取引している額は以下になります。

アメリカ:1兆4,798億円

中国:2兆4,301億円

アメリカと中国は世界的に見てもEC市場規模に占める割合が2ヶ国で70%以上と高く、その中でも日本からの購入額が大きな割合を占めています。

この調査結果からも分かる通り、日本の製品は海外からの需要が高く、日本企業に取って海外市場が大きなビジネスチャンス となる可能性が高いと言えるでしょう。

※出典:経済産業省 令和5年度電子商取引に関する市場調査報告書_P.100(https://www.meti.go.jp/press/2024/09/20240925001/20240925001-1.pdf)

越境EC市場が拡大している理由

越境EC市場が拡大している理由は消費者目線と事業者目線の2つの側面から考えることができます。

スマートフォンの世界的な普及

新興国を中心にスマートフォンの普及率が向上したことにより、モバイル経由でのオンラインショッピングが一般化してきたと言えます。

また、インターネットの高速化や決済手段の広がりも追い風となっています。

その他、SNSやレビューサイトの普及により、海外の商品やトレンド情報を簡単に取得できるため購買意欲が高まっていることも越境EC市場拡大の要因と言えます。

国際物流・決済のインフラ設備

近年、DHL、FedEx、ヤマトグローバルエクスプレスなどの大手物流企業が、越境EC向けの特化サービスを展開しています。

また、配送スピードの高速化やトラッキング機能の強化により、消費者の不安が軽減され、購買意欲が向上しています。

その他、物流会社や通関代行業者による自動化・簡素化サービスの普及により、事業者は煩雑な手続きを気にせず海外販売が可能になり、参入障壁が大幅に下がっています。

新規市場の開拓

越境ECは、日本国内の人口減とそれに伴う消費の減少への対抗手段にもなります。日本国内の人口は、2011年以降14年連続で減少しています。2023年1月時点の国内人口は約1億2,242万人で、2022年より約80万人の減少となりました。

今後も国内の人口は減少すると予想されており、国外へ販路拡大できる越境ECが注目を集めています。

また、インバウンド効果の影響も大きく、訪日前後のオンライン購入ニーズも増加しています。

インバウンド客は日本滞在中に商品やブランドを体験し、帰国後に越境ECでリピート購入する傾向があり、この「体験から購入へ」という消費行動が、越境ECの需要を後押ししています。

越境ECのメリット

次に越境ECのメリットについて解説します。

販路を拡大できる

日本国内では人口減少と高齢化が進行しており、長期的な市場縮小が避けられません。一方で、海外には新興中間層を中心に旺盛な消費需要が存在します。

越境ECを活用することで、新たな販路開拓が可能になります。

人口の多い中国やインド、アメリカ、ASEAN市場のような世界に向けて販売ができれば、販路や利用ユーザーを大幅に拡大させることができます。

先進国や経済成長が著しい新興国を相手にビジネスを展開できるのも越境ECのメリットであり、特に経済成長率が高く越境EC取引も盛んに行われている中国を顧客にできるのは大きなチャンスだといえます。

言語の壁や商習慣の違いといった課題をカバーできれば、中国以外の新興国も有力な顧客候補となりえます。

日本製品としての魅力が最大化される

海外市場において、日本ならではの商品や日本以外では手に入りにくい希少価値のある商品を販売することで、新たな顧客の獲得が期待できます。海外には品質の良い日本製品を望む顧客も多く、これまで海外に出ていなかった製品にもビジネスチャンスがあります。

訪日観光客による「爆買い」からもわかる通り、日本製品は品質・安全性の高さから海外で高い人気を誇っており、越境ECを通じて日本独自の文化・製品の魅力を広められるため、新たな需要創出が期待できます。

アメリカでは和服などの日本ならではの民族品の人気は高い傾向にあり、中国では日本の家電製品や衛生用品などがよく購入される傾向にあります。

また、タイやインドネシア、台湾などでは「クールジャパン」と呼ばれるサブカルチャーや自国にはない高品質な日本製商品を中心に越境のニーズが高まっています。

日本製の家電製品、お菓子、衣類などもさまざまな国で人気があり、今後は日本・米国・中国以外の国々でも越境ECの需要の増加が予想されています。

海外への出店と比較してコストが圧倒的に低い

現地に店舗を出す場合、不動産取得・内装工事・人件費・在庫管理など多大なコストが発生します。一方、越境ECはオンラインでの展開となるため、必要なのはECサイトの構築費や物流体制の整備、翻訳対応程度で済みます。

これにより低リスク・低コストでの海外進出が可能です。

また、越境ECであれば、現地の商習慣や法制度のリサーチ・許認可の取得に時間をかけずとも、比較的スピーディに販売を開始できます。

売上の反応を見ながら商品やマーケットを柔軟に調整できるため、実験的な市場参入にも適していると言えます。

越境ECのデメリット

越境ECにはさまざまなメリットがある一方、デメリットもいくつか存在します。

ここでは代表的なデメリットをいくつかご紹介します。

配送コストや商品トラブルの増加

日本から海外へ商品を発送するため、国内配送と比較して送料が高額になります。

地域によって送料が大きく異なるため送料の表示も工夫しなくてはなりません。

流通事情も国によって大きく異なるため、配送リードタイムも読みにくく、購入者へ商品が到着するまでの時間が長い分、紛失や破損のリスクも国内配送と比較して高いと言えます。

商品が紛失、破損した場合の責任の所在についても追及が難しく、補償トラブルが複雑化しやすいことにも注意が必要です。

トラブル時の対応

越境ECの場合はトラブル時の対応にも注意が必要です。

商品の返品や交換が必要な場合送料が高額になってしまい、消費者が負担した場合は顧客満足度の低下、事業者が負担した場合は赤字化に繋がってしまう場合があります。

日本ではクーリングオフ制度や特定商取引法が整っていますが、海外では異なる場合が多いため消費者の期待と実際の対応にギャップが生まれることがあります。

また、やり取りすべてに言語の壁や時差が生じる場合が多いため、日本国内のカスタマーサポートと比較して工数がかかってしまいます。

販売先の国によって規制や法律が異なる

越境ECでは、国内外の法律に則った対応が求められます。

各国の法規制に則った商品の取り扱いや、各種許可証の取得など、考えられるハードルはいくつもあります。例えば、個人情報の取り扱いが挙げられます。

EU圏の「GDPR(General Data Protection Regulation)」、中国独自の個人情報保護法、アメリカのCCPA(California Consumer Privacy Act)など、個人情報関連の法規制は国によって大きく違います。

これらの法規制を理解したうえで、越境ECを展開する必要があります。

越境ECの注意点

最後に越境ECを始める際の注意点について解説します

越境ECを検討している場合はぜひ参考にしてください。

多様な決済手段への対応

クレジットカードの不正利用にも注意が必要です。

越境ECは国をまたいで取引が行われるため、顧客の正当性を確認しにくい環境にあります。また、言語や法律の違い、距離的な障壁から、万が一トラブルが発生しても対応が遅れやすいのが実情です。

とくに問題となるのが、盗まれたカード情報を使って商品を購入し、後日「身に覚えがない」として返金(チャージバック)を要求されるケースです。この場合、販売者側は商品も売上も失うリスクがあり、損害は甚大です。

以下は越境EC事業者が実際に遭遇しやすい不正利用の例です。

| 盗用カードでの購入 | 他人のカード情報を使って商品を購入し、商品は詐欺グループの元に。後日カード所有者がチャージバックを申請し、販売者が損失を被ります。 |

| 転送サービス経由での詐欺注文 | 配送先が海外の転送業者になっており、注文者と受取人の情報が一致しないケース。不正利用である可能性が高くなります。 |

| 高額商品を複数同時購入 | 大量購入や高額商品の連続注文も、不正利用の典型パターン。特に新規顧客からの注文は要注意です。 |

関税・通関・税務対応

関税・通関・税務対応についても知っておく必要があります。

これらは国ごとによって異なり、知らずに運営を続けると、予期せぬコストや配送トラブルにつながる可能性もあります。

販売先の国の関税制度が適用されるため、商品の発送先となる関税制度の確認が必要です。

越境ECに代表されるアメリカと中国の2つを例に挙げると、中国では越境EC向けの関税制度として「行郵税」と「越境EC総合税」があります。越境ECとして中国と取引を行う場合、取引内容や配送方法によって、いずれかの関税制度が適用されます。

アメリカでは「一般税率」、「特別税率」、「法定税率」の3種に分類されており、取引を行う相手の国によって、税率の区分が異なります。

日本から輸入された商品には一般税率が用いられますが、一部の工業品や農産品など、日米貿易協定が対象とする品目に関しては特別税率が適用されます。

なお、アメリカでは、商品価格が800USドル(約11万円)までの個人輸入に関税はかかりません。

輸入規制の確認

各国には、それぞれの法律や文化に基づいた輸入制限商品や通関規則があり、違反すればトラブルや返品、罰金の対象になることもあります。

アメリカや中国、ヨーロッパなどの主要な越境EC市場については一度輸入規制についても確認しておくことが重要です。

具体的には、サプリメントや化粧品、電子機器などは国ごとに承認や登録が必要になりますのでターゲットとなる国ごとの規制ポイントを確認しておきましょう。

その他、国単位ではなくともワシントン条約の対象となる商品やインク類などは通関に特別な手続きが必要になる場合があります。

また、農作物や植物は輸入先の国によって検疫条件が異なるため確認が必要です。

まとめ

越境ECの市場は現在進行形で拡大しており、インバウンドなどの影響を受け日本の事業者にとっては新たな市場拡大のビジネスチャンスと言えます。

一方で、関税・通関・言語対応・現地規制など、国ごとに異なるルールや文化への対応が求められる点には注意が必要です。また、決済方法や物流体制の整備、不正利用リスクへの対策も欠かせません。

越境ECに挑戦する際は商品ニーズの調査や法制度の理解などあらかじめ万全の準備をした上で展開していきましょう。

株式会社清長ではEC事業者様をサポートする物流サービスを提供しています。

越境ECをサポートしている企業についても一部ご紹介が可能なので、越境ECと併せて物流業務の改善にも関心をお持ちのEC事業者様は、ぜひご相談ください。